弁護士の石井健一郎です。

今回の記事では前回・前々回の記事のつづきで架空の事例を用いて特に相続『税』に関する問題の一端に触れてみたいと思います。

【事例】

夫,妻,成人済みの子ども1人で同居する3人家族において,夫が亡くなりました。

亡くなった当時の夫の財産には以下のとおりのものがあります。

土 地 …3500万円

家 屋 …1000万円

現預金 …1000万円

株 式 … 500万円

死亡保険金…3000万円(受取人は妻)

※遺言書はないものとします。

以上のケースにおいて,相続税の処理はどのように進むのでしょうか。

今回は、実際の相続税の算出について説明をいたします。

①の事例:遺産分割と相続税との関係①

②の事例:遺産分割と相続税との関係②

【相続税の算出】

上記の事例における具体的な相続税を算出してみましょう。

⑴ 死亡保険金の取り扱いについて

死亡保険金における非課税限度額は500万円×法定相続人(相続放棄をした者も含む)となりますので,妻が3000万円の死亡保険金を受け取る場合,2000万円が課税価格になります(3000万円―500万円×2=2000万円)。

⑵ 不動産の取り扱いについて

土地に関して,小規模宅地等の特例(※1)が利用できる場合においては,土地の評価額の80%を課税対象から減じることができます。

この場合,土地の課税価格は700万円となります(3500万円×20%=700万円)。

※1…特定の親族が相続した土地のうち,330㎡以内の範囲に限られます。もっとも,大きさとしては約18m四方程度(約100坪)となりますので,一般的な規模の宅地においては全部分が適用を受けることになろうかと思われます。

詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm)をご覧ください。

⑶ 課税総額からの基礎控除額

以上より,課税価格総額は以下の通りになります。

土地 … 700万円

家屋 …1000万円

現預金 …1000万円

株式 … 500万円

死亡保険金…2000万円

合計 …5200万円

また,相続税の基礎控除額は,3000万円+法定相続人×600万円となっていますので,本事例では4200万円(3000万円+2×600万円)の控除を受けることが可能です。

したがって,課税価格(課税の基準となる金額)は1000万円(5200万円―4200万円)となります。

⑷ 各人の具体的相続金額に応じた税額控除の検討

この段階で税額控除があるか否かを検討する必要があります。税額控除の基準となる相続額は法定相続分に応じて算出されますので,課税価格総額が1000万円の場合,各人の課税価格は妻が500万円,子どもが500万円となります。

そして,相続税の税率表(※2)によれば,500万円の場合の課税率は10%となっていますが,相続分に応じた控除額は各人いずれも0円となっていますので,妻と子どものいずれも税額控除を受けることはできません。

※2…国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)

⑸ 具体的な相続税額の算出

⑶と⑷より1000万円の10%である100万円が遺族全体に課税される相続税となります。そして,実際の相続税の負担は各人の財産の取得割合に応じることになるため,具体的な相続税の金額は妻が66万6000円,子どもが33万3000円となります(千円未満切り捨て)。

⑹ 配偶者の相続税額軽減の特例(※3)の適用

配偶者の相続税額軽減の特例を適用した場合,配偶者が実際に取得した財産(相続財産,みなし相続財産含む)につき,法定相続分相当額か1憶6000万円のいずれか多い金額までは非課税となります。

本件では,妻の取得財産は6000万円であり,上記の1億6000万円を下回っていますので,実際に徴収される相続税は0円となります。

※3…国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm)

⑺ 結論

以上より,本件相続による相続税は,全体で33万3000円となります(内訳・妻…0円,子ども…33万3000円)。

もっとも,上記で利用した「小規模宅地等の特例」及び「配偶者の相続税額軽減の特例」を利用するにあたっては,その旨の申告が必要です。仮に,これらの制度の利用を失念していた場合には具体的な課税額は470万円にも跳ね上がることになります(裏を返せば,きちんと対応すれば400万円以上の節税効果が得られることになります)。

【おわりに】

以上は,敢えて処理を単純にするために設定した例であり,実際には葬儀費用を要したり,土地が借地であったり,別途相続分を当事者で合意したり,子どもが未成年であったり,他の金融資産がある…等と事情は複雑であり,また,これらの事情に応じて法律上の権利関係も税務上の処理も複雑になっていきます。

今回は特に税金の面にフォーカスして説明致しましたが,遺産分割にあたっては,①分割内容の問題②不動産の登記に関する問題③相続税に関する問題といった複数の問題に直面することになります。

そして,法律事務所にご相談に来られる方は主に①の解決を目的に来所されますが,①を解決したとしても②や③の問題で思わぬ落とし穴がないとも限りません(本来必要のない相続税の負担を強いられることは③のリスクが顕在化したものと言えるでしょう)。

それぞれの問題に関し,一般的に①弁護士②司法書士③税理士が専門家として対応していくことになりますが,弊所では所内でいずれの士業とも提携しておりますので,これらの問題に対してワンストップで見落とし無く対処することができます。

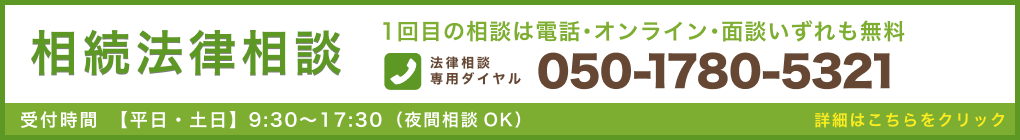

もし,現在相続や相続税に関してお悩みでしたら弊所までご連絡ください。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

弁護士の石井健一郎です。

今回の記事では前回の記事のつづきで架空の事例を用いて特に相続『税』に関する問題の一端に触れてみたいと思います。

【事例】

夫,妻,成人済みの子ども1人で同居する3人家族において,夫が亡くなりました。

亡くなった当時の夫の財産には以下のとおりのものがあります。

土 地 …3500万円

家 屋 …1000万円

現預金 …1000万円

株 式 … 500万円

死亡保険金…3000万円(受取人は妻)

※遺言書はないものとします。

以上のケースにおいて,相続税の処理はどのように進むのでしょうか。

今回は、税務上の処理について説明をいたします。

①の事例:遺産分割と相続税との関係①

【税務上の処理】

①の事例で述べたとおり,生命保険金や死亡退職金は相続財産ではありませんので,仮にこれらの財産と取扱いに関して遺族間で揉めてしまい,裁判所で「分割して欲しい」と主張したとしても,認められません。

しかしその他方で,これらの生命保険金や死亡退職金は税務上,『みなし相続財産』として扱われます。この『みなし相続財産』とは,実際に遺族が金銭を受け取っている実情に鑑み,法律上は相続財産にならないものの,税務上の取り扱いとして相続財産と「みなす」財産のことを指します。

したがって,死亡保険金や死亡退職金は,法律上分割の対象とならない財産ではありますが,相続税の申告の際には受け取った金額を加算する必要があります。

このように,民法上の権利関係と税務上の処理との間には齟齬が生じ得ます。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

弁護士の石井健一郎です。

幸いなことに,弊所ではこれまでの間に地域の皆様から相続に関するご依頼を多数頂戴しておりますが,付随して相続税対策についても相談されることも少なくありません。そこで,今回の記事では架空の事例を用いて特に相続『税』に関する問題の一端に触れてみたいと思います。

【事例】

夫,妻,成人済みの子ども1人で同居する3人家族において,夫が亡くなりました。

亡くなった当時の夫の財産には以下のとおりのものがあります。

土 地 …3500万円

家 屋 …1000万円

現預金 …1000万円

株 式 … 500万円

死亡保険金…3000万円(受取人は妻)

※遺言書はないものとします。

以上のケースにおいて,相続税の処理はどのように進むのでしょうか。

今回は、権利管理上の処理について説明いたします。

【権利関係上の処理】

土地や家屋といった不動産,現預金や株式は相続財産に含まれる他方で,死亡保険金は相続財産に含まれないとされています。これは,平たく言えば,夫の死亡という条件が満たされたことを条件に『保険会社から妻に対して支払われるお金』であって,夫の財産そのものではないためだと説明できます。同様に夫の勤め先から受け取ることになる「死亡退職金」についても,これがある場合でも相続財産には含まれません。

そして,妻と子どもの法定相続分は各々1/2であるため(民法900条1号),本事例では妻と子どもはそれぞれ3000万円ずつ相続することになります(妻は,生命保険金を含めて実際には6000万円を受け取ることになります)。

もっとも,遺産分割協議を経ることで,相続の内容を変更することもできます。遺産分割協議の方法に関しては,本ブログの該当記事をお読みください。

次回は、税務上の処理について説明をいたします。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

名古屋丸の内本部事務所で執務しております,弁護士の中村です。今回は,相続の問題でご依頼いただくときなどに非常に大事な,弁護士のルールについてご紹介したいと思います。

例えば,被相続人Aさんの相続人が,配偶者のBさん,子がCさん,Dさん,Eさんだったとします。Aさんが遺した遺産の分け方について,BさんとCさん,Dさんの意見は一致しているけれども,Eさんだけ反対しているという状況で,Bさん,Cさん,Dさんが,Eさんを相手方として遺産分割協議の依頼をしたいと事務所にお越しいただくことがよくあります。

弁護士としては,皆さんのお力になりたい気持ちは山々なのですが,ここで気を付けないといけない弁護士のルールがあります。

具体的には,弁護士は,当事者の利益が相反している事件について職務を行ってはいけないというルールです(弁護士法や弁護士職務基本規程に定められています。)。複数人の間で,利益が反するような状況であるとき,弁護士として両方の味方をすることはできないというわけです。

先ほど挙げたような場合でも,このルールが大きな問題になります。

依頼を考えている現状では,Bさん,Cさん,Dさんは同じ意見で一致していることから,Bさん,Cさん,Dさんの間では利益相反の関係は生じていないと言えそうです。しかし,遺産分割の話合い・手続はなかなか一筋縄でいくものではなく,長期化することも多いため,進んでいく途中でDさんの考えが変わってくるということも起こり得ます。

ご依頼をいただいた弁護士としては,このように途中でBさん,Cさん,Dさんが対立することになった場合,すなわち利益相反状態が顕在化した場合,全員について代理をすることができなくなるため,辞任することになります。

このような,利益相反状態が顕在化してしまい,全員について辞任することになってしまうリスクがあるので,Bさん,Cさん,Dさんからご依頼をいただくことは可能ではありますが,このリスクについて十分にご理解いただく必要があります。

また,ご依頼いただく際には,この点について,利益相反顕在化による辞任のリスクがあること等記載した合意書を,弁護士との間で作成させていただいております。

上記のような遺産分割の問題でご依頼をいただく際は,このような弁護士のルールがあるということについて,ご承知おきいただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 中村 展

こんにちは,弁護士の加藤耕輔です。

最近,相続関係の業務をしていて,不動産(老朽化建物,農地など)について相続人の誰もが取得を希望しないという事案に一定数,出会います。

そのような場合,通常,相続人は,順次相続放棄をしていき,最終的に相続人が不存在となり,「相続人が不要と考えた不動産が残る」という事態が生じます。

このとき,そのまま放置されてしまうこともあるのですが,相続人や被相続人に対する債権者が,『相続財産管理人』の選任を裁判所に申立て,裁判所が選定した弁護士が相続財産管理人として,「不要と考えられた不動産」を管理するということとなります。

相続財産管理人は,その他の相続財産の調査・債権者の整理・他に相続人がいないかの調査(申出催告)・特別縁故者への分与を申出があればとその対応,をする間に,「相続人が不要と判断した不動産」の換価を試みます。

ただし,相続人一同が不要と考えた不動産について,買い手がつくことはなかなか難しいことが少なくなく,最終段階までに,売却ができなければ,不動産のまま,国へ帰属させることとなります。

「国に帰属する」と,言うのは簡単ですが,実際に,国が引き継ぐ際には,「きれいな状態」で引き継ぎを希望するため(法的な根拠はないのではないかと思います。実務上の運用だと思います。),老朽建物がある場合には解体・土地測量・電気ガス水道の契約関係の調査等を行って所定の手続きに従って,名義変更を行うこととなり,特に建物解体が必要な場合は,高額になりがちな解体費用の予算組みなど慎重な対応が求められます。

国庫帰属を完了させるまでに,数年を要する事案は少なくなく(私も,数件保有しています),今後,都市への人口集中がより顕著になれば,郊外地域で同様の事案はどんどん増えていくことになると見ています。

私見ですが,国庫帰属になる場合でも少なくとも2年で終わるような,法改正なり,制度設計が必要ではないかと感じるところです。

津島事務所弁護士 加藤 耕輔