相続の場面においては、遺産分割協議を行う前提として、被相続人の遺産として何があるのかを整理する必要があります(この遺産を整理した表を、私達は「遺産目録」と呼ぶことが多いです。)。

被相続人が生前、遺産リストを作成し、遺産に関する資料(通帳、保険証券、株式や投資信託に関する資料等)を整理してあれば別ですが、整理していない場合が多く見られます。

このような場合、相続人の記憶と勘を頼りに、被相続人の遺産を探して整理する必要があるのですが、これがなかなか大変です。預貯金を複数の銀行・口座に分けて持っておられると、どこに何があるのか整理・調査するだけで大変な手間がかかります。

また、生命保険に加入していたとは生前聞いていたが、どこの保険会社か分からないような場合、どこの保険会社に生命保険があるかを特定するのは難しいです。

相続人全員が納得することのできる遺産分割協議を行う前提として、分かりやすく、かつ正確に整理された遺産目録を作成することが大切です。

当事務所では、遺産相続案件を多数扱っており、遺産調査を行い、分かりやすく整理された遺産目録を作成した上で、遺産分割協議の代理人業務を行っております。

遺産の整理・調査でお困りの場合でも、まずは当事務所にご相談頂ければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

既にネット上の情報や、テレビ・新聞等でご存じの方が多いと思いますが、昨年12月5日に,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

嫡出子というのは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。これに対して嫡出でない子(「非嫡出子」といいます)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。

これまでは、民法900条第4号ただし書きにより、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされており、同じ親から生まれているのに(父母のどちらかは異なることが多いのですが)不平等であり、いわゆる法の下の平等を定めた憲法14条に反するという批判は強く、この規定の合憲性は古くから争われてきました。最高裁はこれまで合憲の判断を繰り返しており、その根拠は法律婚の保護にあるなどと言われてきましたが、昨今の家族観に関する時代の変化等を踏まえれば、遅くとも平成13年7月当時にはこの規定は違憲になっていた、として平成25年9月4日についに違憲判決を下したのです。

この判決を受けて、法務省は新しい法律を成立させ、平成25年9月5日以降に発生した相続については、民法900条4号ただし書きは適用されないことになりました。「相続の発生」というと聞き慣れませんが、被相続人(相続の対象となる方)が亡くなられたことをいいます。

また、この最高裁判決によると、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始した相続については,「遅くとも成13年7月当時にはこの規定は違憲になっていた」ことになります。この場合、違憲な法律を適用して相続分を定めることはできない、という考え方に従い、平成13年7月以降に発生した相続からは、民法900条4号ただし書きは適用されないことになります。

これを前提にすると、平成13年から現在までに行われた遺産分割で、民法900条4号ただし書きを前提に行われたものは、全て内容に誤りがあったとして無効にもなりかねません。ですが、10年以上もさかのぼって、過去に行われた遺産分割の効力を否定することになると、非常に大きな混乱が起こってしまいます。(相続した土地に分譲マンションが建って、たくさんの人がマンションを買った後で、もしも「相続が無効になったからマンションの売買も無効です。出て行きなさい」なんて言われたら大変ですよね。)

そこで、最高裁はこの判決中で、「この判決は、この規定を前提として行われた遺産分割の審判や遺産分割の協議により確定的なものとなった法律関係には影響しない」という考え方も示しました。

この判決の評価自体は様々でしょうが、いずれにしても、この判決ほどではないにしても、相続の分野においては実務に非常に大きな影響を与える重要な判例が日々積み重ねられています。相続のことで気になることがあったら、専門家である弁護士に一度相談されてみると、目から鱗、というような話が聞けるかもしれません。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介

相続の相談は,主として,遺言書作成に関することと,遺産の分割に関することに分けられると思います。

大まかにいえば,前者は,生前のことで,後者は死後のことになります。

遺産の分割に関する紛争を回避するために,遺言書を作成しておくことは,重要だと思います。 遺産の分割に関する紛争は,遺産が多数存在し,相続人が多数存在すれば,遺産の数と相続人の数を掛け合わせたくらい,問題は複雑化するような気がします。 遺言書を作成することで,遺産分割に関する紛争をすべて回避できるとは思いませんが,かなりの部分は回避できると思います。

遺言書の長所を簡単に述べさせていただきましたが,遺言として有効か無効かが争いとなるような中途半端なものでは,さらに問題が増えて,より事態を複雑化させてしまいます。 遺言は,方式が法定されており,その方式に従わない遺言は無効とされてしまいます(民法960条)。 たとえば,自筆証書遺言については,全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。

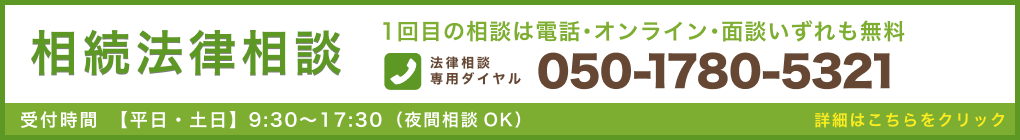

以上まとめさせていただきますと,遺産の分割に関する紛争を回避するためには,適式な遺言書を作成することが重要ということになります。 したがいまして,遺言書の作成を考えておられる方は,一度専門家の話を聞いてみることが良いと思います。 当事務所におきましては,相続に関する法律相談は,1回目が無料となっておりますので,ご利用いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 小宮 仁

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 小宮 仁

当事務所は,弁護士,税理士,司法書士の3士業に同時に相談出来る体制を整えております。3士業に同時に相談出来る体制を整えている法律事務所は,名古屋市内や愛知県内では他にないのではないかと自負しております。

遺産分割のような相続案件においては,相続人間の協議,遺産分割調停などの処理は弁護士,相続税申告や遺産の売却によって生ずる譲渡所得税申告は税理士,相続登記や売却に伴う所有権移転登記は司法書士という形で,複数の士業の職域にまたがることが少なくありません。

その場合,名古屋市内や愛知県内の多くの法律事務所では,「税金のことは税理士に相談して下さい」「登記のことは司法書士に相談して下さい」という対応をされることも多いのではと思います。

当事務所は,「ワンストップでの解決を図る総合法律事務所」を理念に,弁護士,税理士,司法書士,社会保険労務士といった多数の士業が所属し,1つの案件に複数の専門家が関与出来る充実した体制を整えております。

それにより,士業をたらい回しになることもなく,一度の相談で,法務・税務・登記という複数の職域についてアドバイスを受けることができ,加えて,税金のことや登記のことも考慮した解決を図ることができ,相談者の方並びに依頼者の方へのリーガルサービスの向上を図れるものと考えております。

相続案件を多数てがける法律事務所は多数あれど,3士業がワンストップでの解決に関われる事務所は稀ですので,是非当事務所の3士業同時相談制度をご活用下さい。

津島事務所 弁護士 南 善隆

津島事務所 弁護士 南 善隆

遺言を作成するのは,少し労力が必要です。専門家に相談をして,有効な遺言とする必要があります。公正証書を作る場合,公証役場に足を運ぶ必要があります。弁護士に依頼をすれば簡単ですが,ご自身で作成される場合はどのような文言にするのかを繰り返し考える必要があります。

しかし,このように苦労をして作成をした遺言ですので,作ってしまえばもう安心・・・というわけでもありません。せっかく作成した遺言も,自分が亡くなった後に実行する人がいなければ,意味がありません。

遺言を作成した方が亡くなられるのは何年後か分かりません。遺言がきちんと保管されていないかもしれません。残された家族のうち,声が大きい人が多く持って行ってしまうかもしれません。寄付の希望をしたのに通らないかもしれません。献体の希望をしたのに通らないかもしれません。ペットの世話をしてもらえないかもしれません。

このような,ご自身の希望を叶える方法として,遺言で「遺言執行者」を指定しておく方法をおすすめします。

遺言執行者とは,当該遺言通りに,遺産の分与その他希望を叶えるために活動する者を指します。相続人のうちの1人を指名してもいいですし,弁護士個人を指名することもできます。

当事務所では,遺言執行者として「弁護士法人」を指名することもできます。弁護士個人を遺言執行者に指名していたとしても,自分よりも先に当該弁護士が死亡している可能性もあります(実際にそのような案件はまま見られます)。

しかし当弁護士法人を指名しておけば,たとえ当時担当していた弁護士に何かあったとしても,弁護士法人としては存続します。本日現在当事務所は27名の弁護士が所属しておりますので,法人として,責任をもって遺言の目的を達成することが可能です。

当事務所は公正証書遺言1通を厳重に管理しており,亡くなられた際に直ちに遺言執行者になることができるよう,体制を整えております。亡くなられたことを確認した後に,相続人に」遺言執行者となったことを通知し,預貯金を解約し,家や土地の名義を希望する相続人に移転し,希望があれば病院等への最後の支払いを行い,その他遺言者の個別の事情に沿った活動を行います。

遺言の内容をどのように実現するかは,とても大切な問題です。遺言を作成される際は,必ずご検討ください。

名古屋新瑞橋事務所 弁護士 森田祥玄

名古屋新瑞橋事務所 弁護士 森田 祥玄