一口に遺言と言っても…遺言には3種類の方法があります。

具体的には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つになります。

このうち,秘密証書遺言はあまり用いられないので,それ以外の自筆証書遺言と公正証書遺言につき,ご紹介いたします。

まず,自筆証書遺言とは,自分で用意した紙に内容を書き記すだけの遺言書ですので,基本的に費用もかかりません。

しかし,自筆証書遺言には有効に成立するための方式が法律で決められているので,この要件を満たさない場合には,それだけで無効になってしまうおそれがあります。

また,自筆証書遺言は,多くの場合作成者が作成後手元で保管することになりますので,第三者がこれを改ざんするおそれがあるというリスクもあります。

もっとも,これらの点に関しては,令和2年7月から法務局における自筆証書遺言の保管制度が新たに創設されています。

この制度は,その名のとおり,自身が作成した自筆証書を法務局で保管してもらうという制度です。

この場合,改ざんのおそれは当然ありませんし,法務局にて方式を満たすかどうかの外形的な確認もすることになりますので,上記のデメリットを解消することができます(他にも検認が不要とのメリットもあります。)。

しかし,この制度を利用したとしても,遺言の記載内容(たとえば矛盾した内容等がないか)まで法務局が審査するわけではありませんので,内容の有効性までは保証されません。

そこで,次にご紹介するのが,公正証書遺言という方法です。

公正証書遺言というのは,公証役場にいる公証人のもとで作成する遺言書になります。

この場合は,公証人が公正証書として遺言を作成することになるので,方式においても記載内容の点においても問題が生じることは基本的に起こり得ません。

遺言の作成にあたっては,それぞれの方法の特徴を理解する必要があります。

上記のいずれの方法によるべきか不安な場合は,ぜひ弁護士に相談してみてください。

岡崎事務所 弁護士 田中隼輝

岡崎事務所 弁護士 田中 隼輝

1 遺言は,厳格な要式行為とされており,法律に規定された方式に従って,遺言を正しく作成しないと効力が生じません。

2 普通方式の遺言として,自筆証書遺言というものがあります。自筆証書遺言のメリットとして,方式が簡単で費用もかからない等が挙げられます。一方で,方式不備で無効とされる危険性がある等のデメリットがあります。自筆証書遺言については,方式さえ間違えなければ,ご自身で作成することも可能であると思いますが,一方で,折角,遺言を作成したのに,方式不備で無効となる危険性もあるので,以下で,簡単にではありますが,自筆証書遺言の方式要件について,説明します。

3 全文の自書

遺言者は,遺言書の全文を自分で書かなければなりません。タイプ打ちや,コピーしたもの,ワープロによるものは,自書には当たりません。

なお,民法が改正されたことにより,「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しない。」(民法968条2項本文)として,例外的に,「財産目録」については,自書でなくワープロ等でも認めれるようになりました。ただし,「この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない。」(民法968条2項但し書き)として,財産目録のすべての用紙に署名押印することが求められています。

4 日付

日付については,年月日まで正確にわかるように記載する必要があります。

5 氏名

氏名は,遺言者を特定するものとして,記載する必要があります。

6 押印

押印は,全文の自書とあいまって,遺言書作成の真正さを担保するものなので,押印が必要です。

7 以上のとおり,自筆証書遺言を正しく書くには,方式要件を満たす必要があります。自筆証書遺言を正しく書くには,上記の方式要件を満たしているかを確認して作成する必要があります。

8 自筆証書遺言は,ご自身で作成することもできるかと思いますが,方式要件を満たさないと無効となる危険性があります。折角,遺言を作成したにも関わらず,無効となってしまっては,自己の意思を相続において反映できなくなってしまいます。前述のとおり,民法が改正されて方式について,以前までと変更された点もあります。自筆証書遺言を正しく作成して,有効に作成するためにも,法律の専門家である弁護士に相談してみるのがいいかと思います。

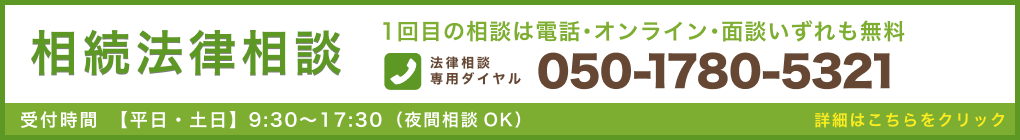

弊所は,初回無料相談を行っているので,遺言の作成を検討している方は,一度,弊所まで相談いただければと思います。

以 上

浜松事務所 弁護士 牧村拓樹

浜松事務所 弁護士 牧村 拓樹

親の遺産でもめる場合とはどのような場合が多いでしょうか。

相続財産がお金だけであれば,金額の配分で争うことはもちろんありますが,分け合うこと自体は考えやすいかと思います。

それでは相続財産が親の自宅である家や土地といった不動産の場合はどうでしょうか。

不動産を放っておくと,次の代,次の次の代の相続などで相続人がどんどん増えて複雑化してしまいますので,不動産の相続はきちんと進めたいものです。

誰もが不動産の取得を希望しなければ,売却して,売却代金を分け合うことができます。他方で相続人の1人が不動産の取得を希望した場合,お話し合いを進める必要があります。

例えば代償分割といって,取得を希望する相続人が,他の相続人に代償金を支払うことで取得するという方法があります。

もっとも,不動産の評価方法による代償金の金額で争いとなることはもちろん,実際に代償金を準備できるかという問題も生じてきます。

このように,親の遺産の中でも不動産は特にもめる可能性が高い遺産といえるでしょう。

親の立場として,ご自身の相続を考える際は,家の相続などについてご自身やご子息の希望があるのであれば,あらかじめ家族や弁護士と相談して,遺言書を作成してその分け方を指定することを考えてみてはいかがでしょうか。

また,子の立場で家の相続を考える場合は,誰か家の取得を希望する相続人がいそうか,その他の相続財産や家の価値を考えながら,話し合って相続を進めることができそうか,検討を進める必要があります。

不動産の相続は,とても問題になることが多いものですので,相続前後を問わず気軽に弁護士にご相談していただければと思います。

春日井事務所 弁護士 池戸友有子

春日井事務所 弁護士 池戸 友有子

「ゆいごんは 最後に書ける ラブレター」

日本財団が行っている「ゆいごん川柳」の第1回大賞作品です。

遺言といえば,書き方(方式の要件)が決まっていたり,法的に意味があるものということで固く考えられている方も多いと思います。一方で,遺言は,残された家族らに最後のメッセージを伝える機会でもあります。

遺言でできる行為(遺言事項)には,遺贈,遺産分割方法の指定,遺言執行者の指定などが法律で定められていますが,遺言事項以外のことを記載しても遺言が無効になるわけではありません。

遺言事項以外で記載した事項のことを付言事項といいます。

付言事項の例としては,残される家族に対する感謝の言葉や遺産分割方法を指定する場合にその理由を記載したり,葬儀の方法などがあります。

付言事項を書くことにより,自分の思いが家族に伝わるだけでなく,相続人が納得して無用の紛争を予防することも期待できます。

ただし,付言事項で書いた内容によって特定の相続人が不満を募らせたりすることも否定できません。

弁護士は,法律の専門家であるとともに,依頼者のために客観的な見地からアドバイスすることも職務と考えていますので,一度弁護士に遺言の案を見てもらうのも有用だと思います。

遺言の書き方を弁護士に相談することは,好きな人にあてる「ラブレター」を恋愛の達人である友人に見てもらうようなものなのかもしれません。

丸の内本部事務所 弁護士 丸山浩平

丸の内本部事務所 弁護士 丸山 浩平

突然,親が亡くなってしまったが,親の借金があるかどうかが分からない場合は,どうしたらよいでしょうか。

相続は,親のプラスの財産もマイナスの財産も全てを引き継ぐ制度です。

当然,親の借金も支払う義務を引き継ぐことになります。

マイナスの財産の方が大きければ,相続放棄をすることをお勧めします。

そんなことは分かっているけど,親の借金の調査方法が分からないということであれば,気を付けいただきたい点をチェックポイント方式でご紹介できればと思います。

【親の借金を確認するためのチェックポイント】

①郵便物を確認しよう

金融業者は,支払がないと督促の文書を送付します。そこで,金融業者からの督促の文書があるかどうかをご確認ください。

②通帳の有無を確認しよう

口座を開設している金融機関から借りていることも多いです。

通帳を確認して,その金融機関からお金を借りていないかどうかを確認することができます。

③取引カードを確認しよう

返済のために使っている振込カードや,キャッシュカード,クレジットカードを確認することで親の借金の有無を確認することができます。

④金融業者と連絡をする際の注意点

万が一金融業者と連絡をする際には,「債務の存在」は認めないでください。

債務の存在を認めてしまうと時効の主張をすることができなくなります。

親の借金を引き継ぐ必要がなかったのに,相続せざるを得なくなってしまう可能性があります。

【ここからは弁護士に相談・依頼】

①時効を援用できるか知りたい

②相続放棄をするべきかどうか知りたい

③複雑なので財産調査から弁護士に頼みたい

弁護士に相談するべき事案なのかどうかも含めて,お気軽にご相談ください。

初回の相談は1時間まで無料です!

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 岩田雅男

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 岩田 雅男